■张天星1 吴智慧2 朱 平3 Zhang Tianxing1 & Wu Zhihui2 & Zhu Ping3

(1.2.南京林业大学,江苏南京 210037;3.中国工艺美术学会工艺设计分会,上海 200444)

摘 要:本文以犀皮之“工”与“美”为研究对象,在“工”之方面,笔者从“工”与“技”、“工” 与“具”以及“工”与“艺”三方面进行探析,在“美”之方面,笔者则从“美”与“知”和“美”与“行”两方面进行研究。通过论述可知,犀皮之“工”中有“美”,“美”中含“工”。本文的研究尚属浅薄之论,但依然希望其能对主观群体在理解中国造物理念方面有所助益。

关键词:犀皮 ;工 ;美 ;打捻

Abstract: This article takes the "work" and "beauty" of rhinoceros leather as the research object. In the aspect of "engineering", the author explored from the aspects between "work" and "skill", "work" and "possess" and "work" and "art"; In the aspect of “beauty”, the author studies from two aspects: "beauty" and "knowing", "beauty" and "doing". Through the discussion, we can see “work” in the “beauty”, “beauty” with “work”. The research of this paper is still shallow, hope that it can help the subjective group in understanding the concept of Chinese creation.

Key words: Rhinoceros leather; Work; Beauty; Twist

犀皮作为中国造物理念的产物之一,自然蕴含其之精髓,中国造物讲究在实践操作中体现主观群体的所想,“实践操作”代表“制作过程”,“所想”代表“设计过程”,犀皮隶属其一,自然不会例外,犀皮中的“制造过程”即为“工”,“设计过程”即为“美”。之于犀皮的“工”而言,其虽为“实践活动”,但却与“一般性”的“生产劳动”(包括“手工劳动”与“机械制作”)截然有别,之于犀皮中的“美”而言,其虽为“设计思想”,但却与“行”无法分割,故犀皮之美与“纯粹之美” (此美既不涉及“认识活动”,又不参与“实践活动”)不可同日而语,可见,无论是“工”, 还是“美”,均与中国之工艺观如影随形。

1 犀皮之简述

提及犀皮,无论是其起源发展,还是名称叫法,抑或是工艺程序,均是人们乐于相谈之事,在起源发展方面,犀皮为主观群体展现了其较早与最近的形态样貌;在名称叫法方面,犀皮则诉说了主观群体对其之差异化的诠释;而在工艺制作方面,犀皮则为人们展示了其最具突破性的实现方式与手段。

1.1 犀皮之起源与发展的简介

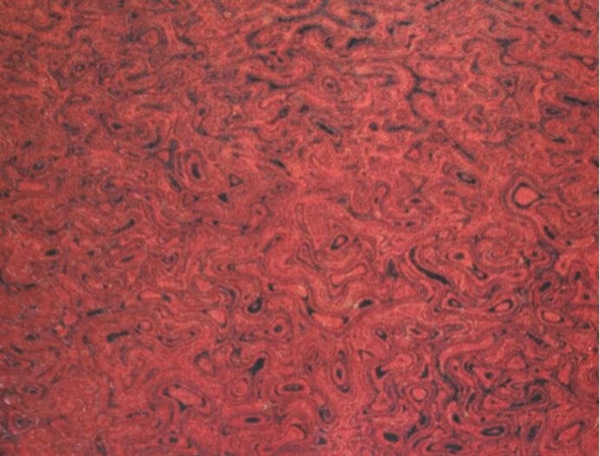

犀皮作为髹饰工艺的一种,其之历史较为悠久,从三国孙吴墓(图1~图2)及刘宋墓中出土的犀皮器具可知,此项工艺在魏晋南北朝时已经问世,时至唐宋之时,犀皮工艺已较为成熟且流行甚广,从唐宋的史料中可印证此说法,如唐袁郊与甘泽谣的《太平广记》中所提之“犀皮枕”、宋人吴自牧之《梦梁录》中的“犀皮铺”与《西湖老人繁胜录》中所提之“犀皮动使”(“动使”意为家中所用的日常用具)[1],由此可见,唐宋两代是犀皮器的繁盛与流行期。

■图1 犀皮耳杯(三国吴朱然墓中出土)

■图2 耳杯纹饰细节(三国吴朱然墓中

出土)

历经了前人的奠基,明人、清人与近代之人均对犀皮有所研究(图3~图7),虽不如前朝之犀皮繁盛,但也新意不断,如从杨明之《髹饰录》、陆树勋的《剔红戗金犀皮三种髹器考》以及袁荃猷之《谈犀皮漆器》中可知, 犀皮在唐宋之后的新动向。

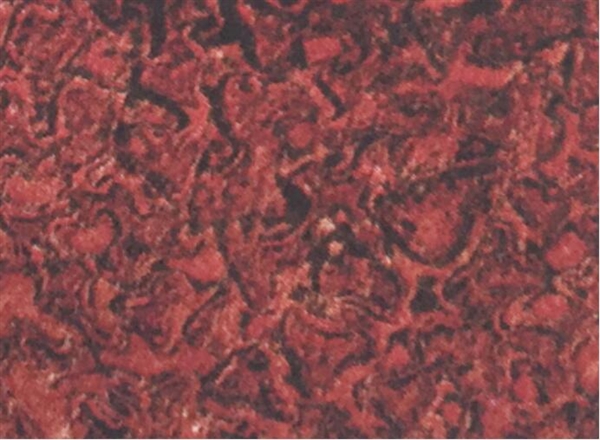

■图3 朱面犀皮圆盒(明代)

■图4 圆盒纹饰细节(明代)

■图5 犀皮圆盒(清代)

■图6 纹饰细节

■图7 松鳞纹烟袋杆纹饰放大图(桂茂

栲制)

除此之外,当下之主观群体亦不曾抛弃此项传统技艺,反而在递承的基础上,又出创新之举,如将山水之境与瓷器之纹饰融入犀皮之中(如甘而可的犀皮作品)等,均为犀皮在当代绽放的痕迹(图8~图9)。

■图8 当代犀皮作品1(甘而可制)

■图9 当代犀皮作品2(干而可制)

1.2 犀皮之名的简介

在名称叫法方面,犀皮有多种称谓,如在《因话录》与《听雨纪谈》中,犀皮被唤做“西皮”(《因话录》中言:“髹器谓之西皮, 世人误以为犀角之犀,非也。难乃西方马鞍, 自黑而丹,自丹而黄,时复改易,五色相叠。马镫摩擦有凹处,粲然成文”)或“犀眦”(《听雨纪谈》中言:“世人皆以髹其黑剔者谓之犀皮,盖相传之讹。陶九成从《因话录》,改为西皮,以为西方马鞍之说,此尤非也!犀皮当作犀眦。眦者,脐也。”)。

另外,随着时间的发展,犀皮又出现了“波罗漆”与“虎皮漆”等称谓,“波罗漆”是南方对犀皮的别称,“波罗漆”与“菠萝漆” 密不可分,由于两者工艺过程的类似(犀皮中之“堆花”和“磨显”与菠萝漆中之“起花”和“磨显”类似),故名称出现了近似之说。而“虎皮漆”则是北方对犀皮的称呼,在唐代的云南南诏,“虎”与“波罗”同意,由于犀皮之纹与虎纹类似,故得“虎皮漆”之名。综上可见, 时代不同,犀皮之称谓亦呈现多样化之趋势。

1.3 犀皮之工艺的简介

工艺是决定最后形态的关键之所在,对于犀皮的形态制法而言,其亦有不同之词,如在宋程大昌的《演繁录》(其言:“朱、黄与黑三色漆沓冒而雕刻,令其文层见叠出,名为犀皮”)与明方以智的《通雅》中(其认为“五色相叠”,便为犀皮),均有对犀皮之形的阐述, 但从现存的实物来看,前两者则犯了穿凿附会之过,即将“剔犀”误作“犀皮”。

在犀皮的工艺中包含两个过程,即“制作过程”与“设计过程”,对于前者而言,其离不开“堆花”与“压花”,“堆花”既前述之与“菠萝漆”类似的“起花”过程,根据明清的现存实物(如明犀皮圆盒与清犀皮圆盒等)与研究文献(如袁荃猷的“谈犀皮漆器”)可知, “堆花”与“打捻”密不可分。“压花”是犀皮中“起花”的另一种途径,其与“打捻”有所差异,打捻是形成“凸起”的小尖,而“压花”则是通过“外物”在漆面上形成“下凹”之痕;对于后者而言,其与犀皮之“美”息息相关,通过杨明之《髹饰录》(其中言:“文有片云、圆花、松鳞诸斑。近有光滑者,以红面者,以光滑为美”)、袁荃猷的《谈犀皮漆器》(其中言:“表面是光滑的,花纹由不同颜色的漆层构成,或作行云流水之纹,或像松树干上的鳞皴,乍看很均匀,细看又富有变化,漫无规律,天然流动,色泽灿烂,非常美观”)以及甘而可的作品可知,犀皮之美别致至极。

综上可知,犀皮之工艺虽有“制作过程” 与“设计过程”之别,但是两个过程却无法割裂开来,其需在“打捻”与“压花”中显现“设计”之美。

2 犀皮中之“工”的研究

犀皮中的“工”即“制作过程”,其是犀皮之“美”得以显现的关键,在此过程中, 需要三方面的共同参与,即“技”、“工具”与“艺”,对于“技”而言,其是犀皮之“美”得以“物化”的方式与手段;对于“工具”而言,其是使犀皮之“技”与“美”融入实践活动的物质基础;对于“艺”而言,其是犀皮之“工”与主观群体之“知”同步的见证。

2.1“工”中之“技”

犀皮作为髹饰工艺的一种,其需实现的是一种“微观肌理”式的“美”,预想实现此种形式,需借助合适之方式与手段,在犀皮的“制作过程”中,“打捻”便是最佳的“技”之选择,其既不同于先“堆”后“磨”的“磨显” 式“填漆”,亦与以破碎之螺钿沙或石青、石绿、石黄、朱砂等完成“起花”的“菠萝漆”有所分别,据文献的记载(诸如袁荃猷在《谈犀皮漆器》一文中,对“松鳞斑烟袋杆”的做法之详述)与后世传人的详述中可知,“打捻” 即在漆未干之时,以拇指将漆推出一个接一个的小尖,从器物的一端推起,直至另一端为止,此种在平整的漆面上“堆花”的过程,即为“打捻”。从老漆工桂茂拷先生的所述中可知,“打捻”之法极为重要,因为其决定着犀皮的最终呈现(包括纹与色),即“打捻”之法有别,最终显现之结果亦不会雷同,由此可见, “打捻”作为实现最终目的的一种“方式”与“手段”,其具有“自由”、“灵活”与“弹性” 等特点。

通过上述之言可知,“打捻”作为成就犀皮之“美”的解决方式与手段,其既与实现“一般性”之“手工劳动”的“技”有所分别,又与实现以“机械为主”之创造性活动的“技”迥然有异。对于前者而言,其之“技”诞生于物质资料的生产过程中,“打捻”作为主观群体借以实现美与创造性的方式与手段, 其自然与身具“重复性”和“可替代性”(此种“替代性”意指具有“重复性”的“手动劳动” 为更高级之“外物”所替代,如机械,该种替代具有“进步性”)之“技”不可同日而语;对于后者而言,其之“技”的行为与属性在“物化”的过程中已完全转化为“物”之属性(此种之“物”意为就“机械),致使“物”之属性占据“统治地位”,而“打捻”并非如此,其在实践过程中,并未被外物(既“工具”)所控而走向“规范性”、“有限性”与“同质化”之倾向,故其与技术美学下之“技”(即以“机械为主”之“技”)亦判若两物。

综上可见,犀皮中之“打捻”作为“制作过程”(即“工”)中的关键环节,其存在与传承之目的并非是用以抵制机械以实现“手工艺”的回归,而是使主观群体明白本质性的创新应源于“思维方式”的改变,即在物化的过程中,避免实现方式与手段被外物(即工具) 所控。

2.2“工”中之“具”

在犀皮的“工”中,“工具”作为物质基础,其是“技”(即实现方式与手段)与“美” 能否合理表达的关键,对于犀皮而言,其内之“工具”主要包括两大类,即“打捻”之工具与“磨显”之工具,在“打捻”之“具”方面,主观群体可借两种他助力予以实现,即“手”与“薄竹片”,无论是前者,还是后者,均是“打捻”中的必不可少之物,对于前者而言,其是“打捻”产生“殊相化”的关键,以“手”成之的“打捻”具有灵活与多样之特点,“灵活”在于主观群体可随时调节与控制所推之“小尖儿”的方向与位置,使其与自我之所想与实现方式时时吻合,“多样”在于所成之形态(即犀皮的花纹与色彩),主观群体可依据自我之审美,在调节“小尖儿”的过程,使之产生具有殊相化的“纹”与“色”,如明代的犀皮圆盒(图3~图4)与清代的犀皮忽雷,前者之盒以“片云纹”为饰,漆层以红黑相间,偶杂暗绿色,而后者之“饰”则介于“片云”与“松鳞”之间, 这不同的“纹”与“色”,便为在“灵活”与“多样”中流露殊相化的见证;对于后者而言,其亦是实现打捻的工具之一,为了效仿人手所推之“小尖儿”的不规则,主观群体将“薄竹片” 以烧红的铁条烙之,以得不规则之“齿状”, 而后在按照顺序刮其花纹以完成“起花”之过程,可知,在此种“起花”的过程中,主观群体以“薄竹片”将“手”予以解放,但在解放的同时,主观群体之创造性亦出现了机械且类似的趋向,机械在于自然流畅的缺失,类似在于所成之形态的接近,层次少且转屈多角的清代犀皮圆盒即为案例之一(图5~图6)。

除了“打捻”之工具外,还有“磨显其纹”之工具的存在,在犀皮中,打磨工具既离不开磨石,亦离不开碳粉,工具看似不起眼, 但是都是成就最终形态的关键之物,对于磨石而言,其既需粗细“合度”,又需全无杂质,因为杂质的存在会致使主观群体出现“渐灭”、“搓迹”与“蔽隐”之过;对于碳粉而言, 其作为“磨显”的工具之一,碳粉需“细”,正如《琴书》中所言的“捣罗为末,细为妙”,另外,碳粉与磨石一样,具不能存有杂质,若在其内掺有杂质,亦会出现“渐灭”、“搓迹”与“蔽隐”之失。

综上可见,无论是“打捻”之工具,还是“磨显”之工具,均是“制作过程”中不可或缺的客观存在。

2.2“工”中之“艺”

“艺”为主观群体的心之所想,是其思想与审美在“制作过程”中的表达,犀皮隶属中国艺术家具的工艺之一,故其内之审美自然不会违背中国艺术家具之工艺观的内涵与精髓,在艺术观中,其内之“工”并非只为提供物化的制造过程,还有“设计过程”的同步,犀皮作为工艺观的践行者之一,亦不会背道而驰[2]。

在犀皮中,“艺”存在于“工”的各个环节,对于“制作过程”而言,其既离不开实现方式与手段(即“技”),亦离不开工具,“艺” 作为与“工”同步者,其必然与两者共进退。在实现方式与手段方面,“艺”与其如影随形, “打捻”作为犀皮之“工”中的“技”,其之方式与手段是凸显差异的关键所在,如片云纹、圆花、松鳞等,均为“艺”在不同之“打捻”法下的显现;除了实现方式与手段外,“艺”还与“工具”的选择与使用关系密切,在犀皮的“起花”或“堆花”过程中,除了以“手”打捻外,还可借助“工具”予以完成“打捻”之过程,如利用“薄竹片”实现“起花”或“堆花”(该竹片需以烧红的铁条将其烙成“不规则” 的齿状),对于工具而言,其之不同直接影响着“艺”的最终表达,前者之“起花”具有“灵活”与“自由”的特点,故所显(即通体上漆后的“磨显”之纹)之纹如行云流水般婉转流畅,而后者之“起花”与薄竹片的不规则之齿关系甚大,如若移动失误,所显(即通体上漆后的“磨显”之纹)之纹将会内具“棱角”,由此可见,“艺”与“工具”唇齿相依。

综上可知,犀皮中之“工”不似技术美学下的“制造过程”,其内还离不开“艺”的同步。

3 犀皮中之“美”的研究

在《中国艺术家具的工艺观》一文中,笔者曾论及,中国艺术家具之美是“工美相融” 的美,犀皮作为其中之一员,自然不例外。在犀皮中,其内之“美”离不开“知”,亦离不开“行”,“知”赋予美以“内容”,使其与基于“形体感受”的美有所别,而“行”则是美参与“实践活动”的推动者(此过程使得美脱离“纯粹美”的范畴)。

3.1“美”与“知”

对于美中之“知”而言,其是犀皮中的“认识活动”,此活动包括两部分内容,即对“美”之定位的“知”与对认识活动和实践活动间之关系的“知”,在“定位”方面,犀皮之美隶属“文化—心理”层面之美,首先,犀皮之美离不开递承,递承在于中国之造物理念的延续,即“天人合一”之思想在犀皮之美中的体现,在犀皮中,其内之美的最终显现是综合因素相融的结果,预想实现最终之美,既离不开主观群体之所想的引导,亦舍不掉实现方式(即打捻)与工具(即手、薄竹条、磨石与碳粉等)的助益,这“心物相融”之理念即为“天人合一”在犀皮之美中的流露。其次,犀皮离不开创新,创新是当代之主观群体突破前人的关键,犀皮之创新源于“实现方式”与“手段”的改变,其与延续前人之“技”的创新有着本质之别(本质性的创新源于实现方式与手段的突破,否则依然隶属“表象”之创新的范畴)[3]。

在犀皮中,“打捻”即为突破前人之实现方式与手段的关键,其之助益,才使得犀皮之美既不同于以手“起花”的“磨显”之填漆,亦与借刀成纹的“镂嵌”之“填漆”有所区别。最后,犀皮离不开内容的融入,其中的内容源于主观群体基于“文化—心理”层面的一种“联想”,即主观群体可从犀皮的“纹” (诸如片云、圆滑与松鳞)与“色”(色漆的相间与杂糅)中感知“中国设计”之“根”,如对工艺观、方法论与设计方法的理解与顿悟,均属“有根”之例,可见,犀皮之美中的“内容” 并非是主观群体对“形式”的“直接感受”或“联想”。通过上述之言可知,犀皮中之“美” 的定位既与“生理”层面之美不可同论,又与“生理—心理”层面之美判然有别。

除了“定位”,美中还包含对“认识活动” 与“实践活动”之“关系”的“知”,认识活动是实现主观群体之所想的过程,而实践活动则是落实主观群体之审美的过程,前者隶属构想之阶段,后者则需在具体操作中完成, 故在将思想与审美进行可视化的过程中,必会出现冲突之状况,此时,便需主观群体对两者之关系进行探析,该种探知便是其利用“所知”将“对立”的矛盾转换为“互补”或“互融”的过程[4]。在犀皮之中,主观群体预想实

现基于“文化—心理”层面之美,必须解决认识活动与实践活动中的矛盾,对于犀皮之美的“认识活动”而言,其既包括对实现“肌理式” 美之“方式”与“手段”的构想,又不排除对工具之材料与式样的选择。在实现的方式与手段方面,主观群体采用先“打捻”,再刷涂色漆, 而后在磨显成纹的思路予以实现犀皮的“肌理式”美,可见,犀皮之美的实现方式与手段与前人之“技”截然不同,故无法借助已有之工具成就这“殊相化”之美,因此,在此思路中, 实现“方式”和“手段”与已存的“工具”间出现了矛盾之势[5];对于犀皮之美的“实践活动” 而言,其包括两部分内容,一为针对“工具”的实践活动,二为具体过程的实践活动(即将制作过程),在“工具”的实践活动方面,其是主观群体之思想与实现方式和手段顺利践行的重要因素,在犀皮中,对于“工具”的实践活动意指“薄竹条”制作过程,通过前述的内容可知,打捻之工具既可以“手”完成,亦可借“薄竹条”实现,但为了达到“纹”与“色”的婉转流畅,薄竹条需精心设计,即开出不规则的齿状, 以满足打捻之需要,这从设计到不规则之齿状的诞生,便为针对“工具”的实践活动,此实践活动是化解实现方式与已有工具(意指“其他工艺”中所用的工具)之矛盾的核心力量。在“制作过程”之实践活动方面,其是践行矛盾转化的具体过程,即主观群体利用所选之实现方式与工具实现犀皮之美的活动,可见,此种实践活动不仅可化解主观群体之所想与实现方式间的矛盾,亦可将前两者(即主观群体的思想与实现方式)与工具间的对立转化为互融。通过上述之论可知,对于“认识活动” 与“实践活动”之“关系”的“知”,即为将矛盾中的“对立”转化为“互融”的过程。

综上可见,犀皮之美中的“知”既非是隶属“形而上”之范畴的“知”,也非是只局限于“形而下”之阵营的“知”,其是既带“形而上”,又含“形而下”之“形而中”的“知”[6]。

3.2“美”与“行”

在犀皮的美中,其内之“行”,即“制作过程”、“实现过程”或“实践过程”,在该过程中,涉及三部分内容,即主观群体之思想与审美的实现过程、方式与手段的实现过程与所用工具的制作过程[7]。对于主观群体之思想与审美的实现过程而言,其是“物化”的体现,“物化”即将主观群体之思想、行为与属性转化为物之行为与属性。在犀皮中,其内之美亦需历经“物化”之过程,即利用工具将主观群体对犀皮的“设计过程”与实现方式(即“打捻”)在工具之助益下进行制作的过程,此中的“工具”便为“物化”中的“物”, 通过上述的内容阐述可知,犀皮的制作工具为“手”或“薄竹片”,其之采用,并非反对机械,崇拜手工,而是主观群体实现原创的需求,由此可见,该种“行”(即主观群体之思想与审美的实现过程)并非是“物”占统治地位的“行”。

对于方式与手段而言,其之实现过程体现于“矛盾”的“解决”之中,矛盾源于“新”与“旧”的碰撞,预想使得“新事物”出现有别于“旧事物”的本质性标志,便需具有“突破性”之“思维方式”的配合与参与,即“新”的实现方式与手段的诞生,犀皮作为有别于前人之作的新事物之一,其亦不例。在犀皮之中, “打捻”即为突破性的实现方式与手段,其之存在,不仅化解了“物化”过程中的矛盾,亦将“人化”过程中的矛盾从“对立”转化为“互融”,在“物化”过程中,“打捻”的存在避免了主观群体之“设计思想”的属性完全转化为所用之“工具”的属性,在此过程中,设计思想与工具即为矛盾的双方,若实现方式与手段(即“技”)采用得当,便会令两者之矛盾转向“互补”与“互融”,如以“手”或者“薄竹条” 实现“起花”,即为解决矛盾的见证,若所用之“技”(即实现方式与手段)不当,便会使两者之矛盾趋向“对立”,由此可见,“打捻”虽为实现犀皮之“美”的方式与手段,其却需在实践活动(即“物化”)中完成;对于“人化” 而言,其与“物化”相同,其内亦有矛盾的存在,在犀皮之中,其内之“人化”是为“载体” 与“工具”赋予“美”的过程,此中的“物”(既“载体”与“工具”)与“美”即为矛盾的双方, 预想避免主观群体之思想过于“个性化”,致使出现“失度”与“失宜”之过,实现方式与手段的干预实为必要之举。“打捻”作为犀皮的实现方式与手段,即为令“载体”、“工具”与“设计思想”间之矛盾摆脱“物”需追随“设计”的倾向。综上可知,无论是“物化”过程, 还是“人化”过程,均为成就“美”之实现方式与手段的实现过程。

对于工具而言,其之实现过程包括两种情况,一为“自体”的实现过程,二为落实解决方式的实现过程,之于前者而言,其是实现有别于前人之美的物质性基础,在犀皮之中, “自体”的实现过程意指“薄竹片”的制作过程,为了达到所显之“纹”如行云流水般自然婉转,此工具需制成“不规则”的“齿状”以为“起花”之用,可见,该工具既有别于前人之所用,诸如以破螺钿沙、石黄、石绿、石青与朱砂等“起花”之“具”,亦与“有限性”与“规则性”之工具差异非同,此种带有不规则之齿状的薄竹条是实现殊相化之美的重要因素, 可见,此种“自体式”的实现过程与美相辅相成;之于后者而言,其是实现方式得以具象化的物质性基础,在犀皮之中,打捻作为实现的方式与手段,其虽可通过思维之突破将矛盾的对立转化为互融,但若无“具体物质”(即工具)的配合,其恐难成为可视化的现实,在犀皮中,打捻实现其之美的手段与方式,其需“手”或“薄竹片”的参与,“手”作为“工具”之一,其可使“打捻”获得“灵活”、“自由”与“多样”之性,诸如片云、圆花与松鳞等纹,即为见证之例。除了“手”,在犀皮中,还可借“薄竹片”代之,若操作得当,其依然可令“打捻”有回转自然之感。可见,无论是工具之“自体”的实现过程,还是落实解决方式的实现过程,均与美分割不得。

综上可知,犀皮的美无法离开“行”而单独存在,无论是主观群体的“设计思想”,还是解决矛盾的实现方式与手段,抑或是落实前两者的工具,均无法脱离实践过程而“自体”运转。

4 结语

对于犀皮而言,其作为中国文化的承载者之一,故无论是其内之“工”,还是其内之“美”,均离不开中国之造物理念的渗入,在“工”之方面,其虽为“制造过程”,但却离不开“技”、“具”与“艺”的配合,“技”作为实现方式与手段,其是突破前人达到创新的关键; “具”作为犀皮中的物质性因素,其既不同于实现一般性之“手工劳动”的“工具”,亦与工业化下之“机械”区别甚大,犀皮中的“工具” 具有“灵活”、“自由”与“多样”之特点;“艺” 作为犀皮中的精神性因素,其使的“工”与“设计过程”(即“美”)互融。在“美”之方面,其包括三方面的内容,即定位、知与行,之于“定位”而言,犀皮之美既不同于主观群体对美的初步反应(即基于“生理”层面之美),亦与基于“形体感受”的“直接式”联想有所区别(即基于“生理—心理”层面的美),其是基于“文化—心理”层面之美的案例;之于“知” 而言,其内既包括“认识活动”的“知”,亦包括“实践活动”的“知”,可见,“知”令犀皮的美脱离“纯粹美”之范畴;之于“行”而言,其是成就美的“实践过程”,在犀皮中,预想实现其美,既离不开“设计思想”的指导,又需实现方式与手段的突破,还需“工具”的配合, 无论是设计思想,还是手段与方式,抑或是所用之工具,其所含之美均需在“实践过程” (即“性”)中完成,可见,美与行无法分割。综上可知,无论是犀皮之“工”,还是犀皮之“美”,均非各自独立的“制作过程”与“设计过程”。

(责任编辑:吉 湘)

参考文献:

[1]王世襄.髹饰录解说[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.

[2]张天星.中国艺术家具概述[J].家具与室内装饰,2013,(09):18-21.

[3]张天星.中国当代艺术家具的方法论[J]. 家具与室内装饰,2014,(06):22-23.

[4]朱光潜.西方美学史[M].北京:中华书局,2013.

[5]冯友兰.中国哲学简史[M].北京:北京大学出版社,2013.

[6]张天星.中国当代艺术家具设计中的 形而中 [J].家具与室内装饰,2014,(12):28-29.

[7]杭间.中国工艺美术史[M].北京:人民美术出版社,2007.

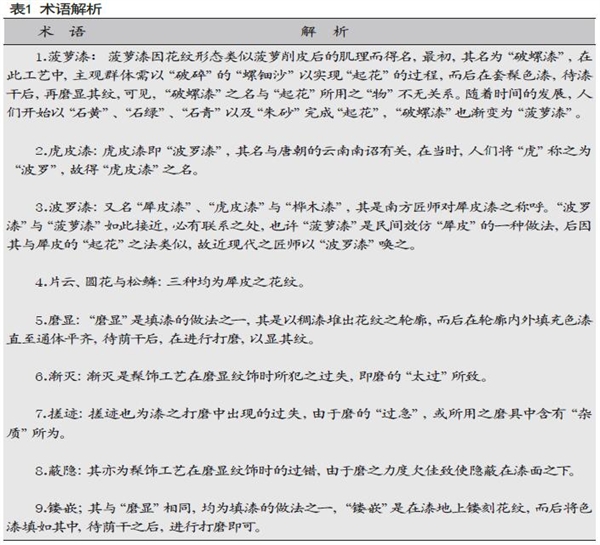

基金项目:江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目(2013SJD760010)

作者简介:张天星(1982-),女,博士研究生,研究方向:传统家具风格与艺术,E-mail:6606257@qq.com

引文格式:张天星,吴智慧,朱平.探析犀皮中的“工”与“美”[J].家具与室内装饰,2017,(5):24-27.

ZHANG Tianxing, WU Zhihui , ZHU Ping. Exploring the "Work" and "Beauty" in Rhinoceros Leather [J]. Furniture & Interior Design , 2017,(5):24-27.

注:本文来源于《家具与室内装饰》